若い頃と違う?高齢者に特有の冷え性 原因と対策

「夏場でも手足の冷えが気になる…」

「厚着をしてもなかなか温まらない…」

年齢とともに、そんな冷え性のお悩みが増えていませんか?

とくにご高齢になると、血流の低下や筋肉量の減少によって、若い頃よりも冷えを感じやすくなるといわれています。

そのまま放置すると、

- ・免疫力の低下

- ・関節の痛み

- ・睡眠の質の低下

など健康にも悪影響を及ぼすこともあるため、早めの対策をおすすめします。

この記事では、高齢者特有の冷え性の原因を詳しく解説。

今日からできる改善方法をご紹介します。

冷え性に悩むご本人はもちろん、ご家族の健康を気遣う方々にも役立つ情報です。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

高齢者が冷え性になりやすい理由

はじめに、ご高齢の方が若い頃に比べて冷えを感じやすくなる理由を、6つに分けて解説します。

- 【1】加齢による血流の低下

- 【2】筋肉量の減少と基礎代謝の低下

- 【3】自律神経の乱れと血管の収縮

- 【4】 皮膚の機能の低下

- 【5】生活習慣・食生活の影響

- 【6】持病や服薬の影響

それぞれ、くわしく見ていきましょう。

【1】加齢による血流の低下

年齢を重ねると血管が硬くなり、血流がとどこおりやすくなります。

血管の弾力性が低下すると、血液がスムーズに流れず冷え性の原因に。

また毛細血管も減少し、手足の末端に血液が届きにくくなります。

その結果、とくに指先や足先、お腹周りが冷えやすくなります。

【2】筋肉量の減少と基礎代謝の低下

筋肉には「熱を作り出す工場」のような役割があるのをご存じでしょうか?

加齢とともに筋肉量が減ると、熱を生み出す力が低下してしまいます。

筋肉量が減ると体温を維持する力が低下するだけではなく基礎代謝も下がり、そもそも体が温まりにくくなるのです。

運動習慣のない方は、とくに冷えを感じやすくなります。

【3】自律神経の乱れと血管の収縮

自律神経には、体温を調節する働きがあります。

加齢や睡眠不足、ストレスなどで交感神経が優位になると、血管が収縮してしまいます。

とくに寒暖差の激しい環境(冬の屋外と暖房の効いた室内の行き来など) は、自律神経を乱す大きな要因になるので注意が必要です。

【4】 皮膚の機能の低下

高齢になると、皮膚の感覚が鈍くなりやすいといわれています。

もともと皮膚には 温度を感じ取るセンサー(温度受容体)が備わっていますが、加齢とともにその働きが低下してしまうことも。

寒さを感じにくくなると、厚着をするなどの防寒対策が遅れ、気づかないうちに体温が下がってしまいます。

その結果、冷え性が悪化しやすくなり、慢性的な冷えにつながることもあるので注意が必要です。

【5】生活習慣・食生活の影響

食事や生活習慣も、高齢者の冷えに大きく関わります。

ご高齢になると、食が細くなる方も多いかと思います。

ですがタンパク質が不足すると、筋肉が減って熱を生み出せません。

また鉄分不足は貧血を招き、血流が悪化。

さらにビタミンEが不足すれば、血行不良を招きます。

そのほか、外出の機会が少ない方も、筋力の低下や血行不良により冷えやすい体になっているかもしれません。

【6】持病や服薬の影響

ご高齢の方は、持病や服用している薬の影響で 血行不良や冷えが悪化 することがあります。

たとえば、糖尿病 の方は 末梢神経の障害 によって血流が滞りやすいといわれています。

また、低血圧 の方は血液を全身に送り届ける力が弱まり、手足の冷えにつながることも。

さらに、降圧剤(血圧を下げる薬) を服用している場合、血管が拡張し血流が低下するので、冷えを感じやすくなる可能性があります。

高齢者の冷え性を改善する5つの方法

ここからは高齢者の冷え対策として、日常的にできる方法を5つご紹介します。

- 【1】運動・ストレッチで血流を促す

- 【2】食事で体の中から温める

- 【3】入浴習慣を見直して血行促進

- 【4】冷えに効くツボをマッサージ

- 【5】服装に気をつける

【1】運動・ストレッチで血流を促す

冷え症の改善に運動は不可欠です。

筋肉量が少ないと、冷え症になりやすいといわれています。

女性の方が男性よりも冷え症になりやすいのは、男性に比べて筋肉量が少ないことが原因だといえるでしょう。

とくに足の筋肉には、心臓から血流によって送り出された熱を体中に届ける役割があります。

足の筋肉を鍛えることが、全身の血の巡りを改善する近道です。

そのためには、ウォーキングやストレッチを習慣づけるとよいでしょう。

大事なのは運動を習慣にすること。

1日だけ運動をしても、冷え症の改善にはなりません。

そこで、家でも簡単にできる簡単なストレッチをご紹介します。

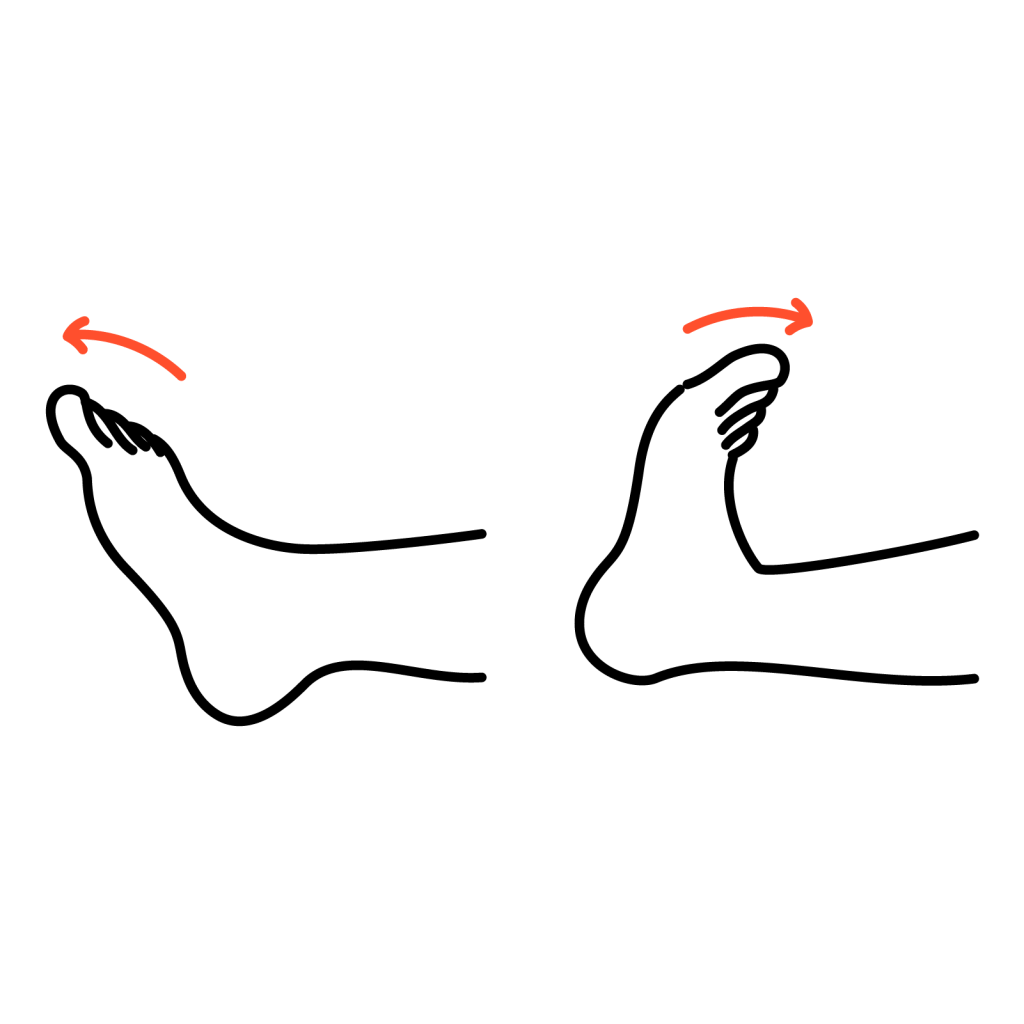

【足首の曲げ伸ばしストレッチ】

1)左脚をのばし、右膝を曲げて床に座る

2)息を吐きながら左脚のかかとを浮かせ、吸いながらつま先を手前に引く

※左右、各10回ずつおこなう

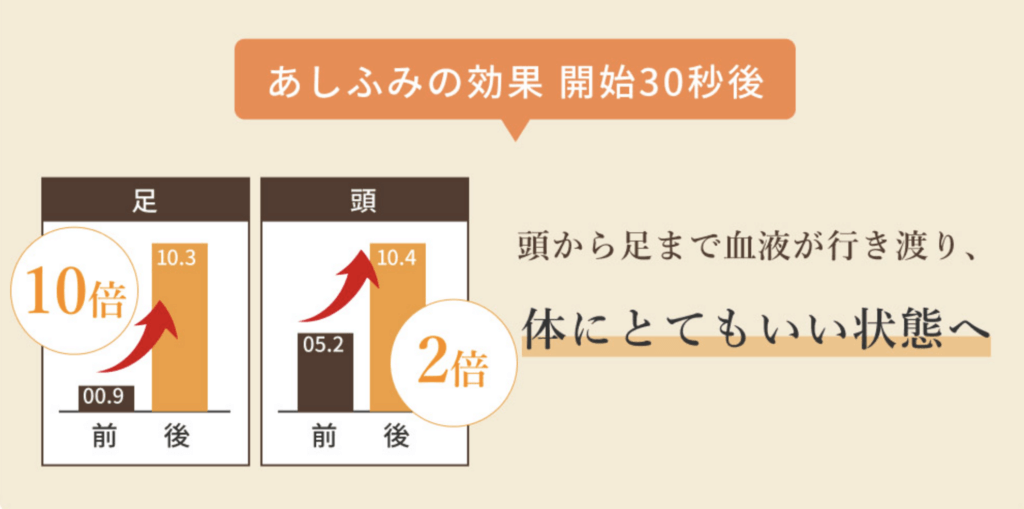

【健康器具であしふみ運動】

運動が苦手な方や、足腰に痛みがありストレッチも続けるのが難しいという方には、健康器具を用いて「ながら運動」する方法が最適です。

最小限の負荷で踏み込めるので、楽に足をトレーニングできます。

「あしふみ健康ライフ」を使えば、テレビを観ながら、デスクワークしながらでも足を乗せるだけで簡単にあしふみ運動ができます。

ランニングやウォーキングに比べ継続しやすく、本格的に血流を改善し、冷えやむくみを解消したいかたにおすすめです。

あしふみ運動(貧乏ゆすり様運動)のその他の効果について詳しくは以下の記事もご参照ください。

関連記事:

【2】食事で体の中から温める

冷え症を改善するには熱源となる栄養素や、体を温める食材を積極的に取り入れましょう。

人は体内で糖質や脂質、たんぱく質などの栄養素を吸収し代謝しながら熱を生み出しています。

ポイントは、よく噛んで食べること。

唾液に含まれる消化酵素が食べ物と混ざりあい、栄養素の吸収率があがるので、熱を生み出しやすくなります。

とくにビタミンEや鉄分は血流を促進します。

ビタミンCも鉄分の吸収をよくするので、意識してとりましょう。

その他、キムチに多く含まれるカプサイシンも、血行促進に効果的です。

各栄養素を豊富に含む食材は、以下の表を参照ください。(それぞれ、100gあたりの含有量です)

・鉄分を多く含む食べ物

| 食品 | 鉄分含有量(mg) |

| 乾燥青のり | 77.0 |

| 豚レバー | 13.0 |

| 鶏レバー | 9.0 |

| しじみ | 8.3 |

| 赤貝 | 5.0 |

| 油揚げ | 3.2 |

・ビタミンEを多く含む食べ物

| 食品 | ビタミンE含有量(mg) | |

| 植物性 | ひまわり油 | 38.7 |

| アーモンド | 30.3 | |

| 抹茶 | 28.1 | |

| べにばな油 | 27.0 | |

| ヘーゼルナッツ | 17.8 | |

| とうもろこし油 | 17.0 | |

| マヨネーズ(全卵タイプ) | 13.1 | |

| 動物性 | あんこう肝 | 13.8 |

| すじこ | 10.6 | |

| ツナ(オイル漬け缶詰) | 8.3 | |

| うなぎかば焼き | 4.9 | |

| さけ(銀鮭) | 2.7 |

・ビタミンCを多く含む食べ物

| 食品 | ビタミンC含有量(mg) |

| からしめんたいこ | 76 |

| 牛レバー | 30 |

| ボンレスハム | 49 |

| 赤ピーマン | 170 |

| 青ピーマン | 76 |

| ブロッコリー | 140 |

| ほうれん草 | 35 |

| 小松菜 | 39 |

| かぼちゃ(西洋かぼちゃ) | 43 |

【3】入浴習慣を見直して血行促進

冷えの原因、血流の悪化を生活の中で改善するには半身浴や足湯、入浴剤の使用が効果的です。

半身浴で使うぬるめのお湯には、副交感神経を優位にし体を芯まで温める効果があります。

・半身浴のやり方

ぬるめのお湯(夏は38度、冬は40度くらい)に20〜30分つかる。

みぞおちより下の下半身だけ浸かり、温める。

その他、バスタイムに入浴剤や足湯などで効率よく温めると温熱効果で血のめぐりがよくなります。

同時に首まわりを蒸しタオルであたためると、短時間で熱が伝わるのでおすすめです。

【4】冷えに効くツボをマッサージ

ツボを刺激すると血流が促進され、体が温まる効果が期待できます。

冷えに効く代表的なツボとマッサージ方法を、いくつかご紹介します。

お風呂上がりや寝る前 に刺激すると、より効果的です。

強すぎず、痛気持ちいいくらいの力加減でおこないましょう。

1. 三陰交(さんいんこう):血行促進に効果的

位置:内くるぶしの中心から指4本分上の、すねの内側

マッサージ方法:

親指を使って 3〜5秒ほどゆっくり押し、離す を3〜5回繰り返す

2. 湧泉(ゆうせん):足元の冷え改善、血行促進

位置:足の裏の中央よりやや上(足指を曲げるとへこむ部分)

マッサージ方法:

両手の親指をツボに当て、円を描くように押しながらもみほぐす

少し痛気持ちいいくらいの強さで、1〜2分程度続ける

3. 太谿(たいけい):腎を温め、全身の冷えを改善

位置:

内くるぶしとアキレス腱の間のくぼみ

マッサージ方法:

親指でゆっくり 5秒押して、5秒離す を5回ほど繰り返す

足首を回しながら押すと、より温まりやすい

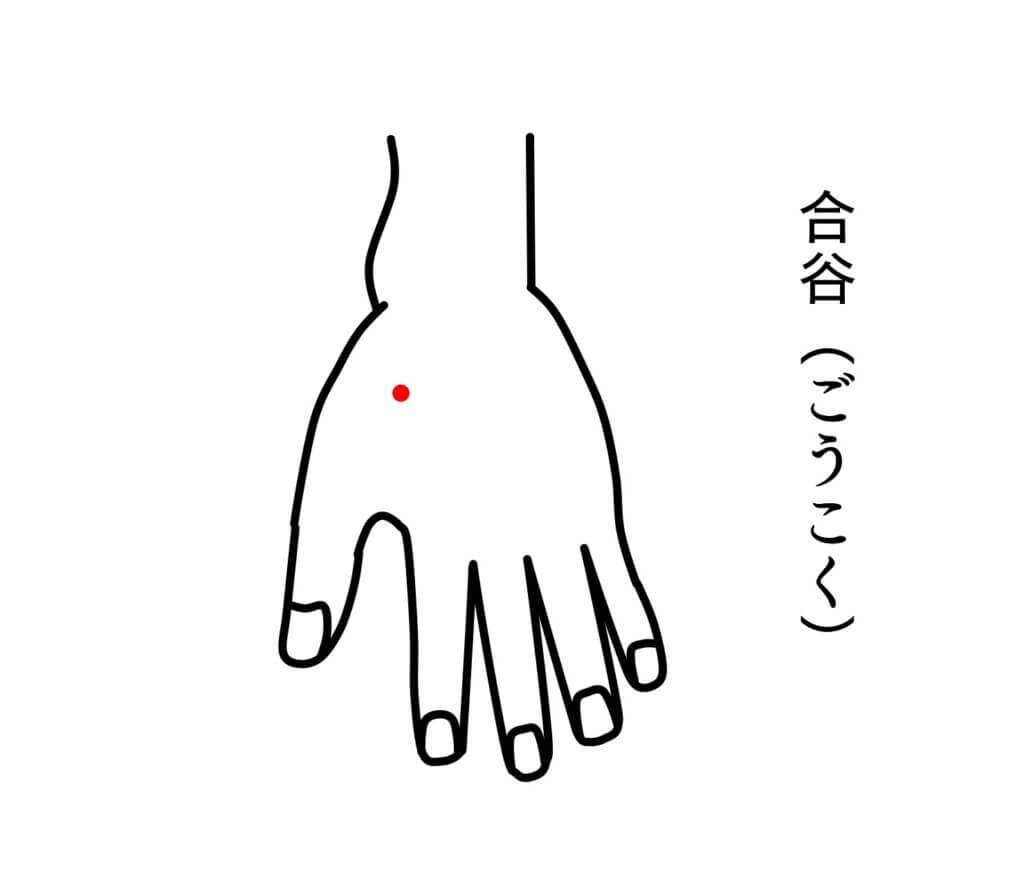

4. 合谷(ごうこく):血行促進、自律神経を整える、リラックス効果

位置:

親指と人差し指の骨が合流するくぼみ

マッサージ方法:

反対の手の親指と人差し指で つまむように5秒押して離す を5回繰り返す

両手とも行うと効果的

【5】服装に気をつける

冷えやすいとついつい衣服を着込んでしまいがちですね。

ですが、着込みすぎると汗が冷えて逆効果になります。

汗冷えしないためにも体感温度に合わせて、脱いだり着たり調整できるような重ね着を心がけるとよいでしょう。

また体を締め付けるタイトな下着や服、靴なども血流が悪化して冷えを招くので、冷え症の方にはあまりおすすめできません。

冷え性が引き起こす体の不調

冷え性が慢性化すると、体にも以下のような不調が出ることがあります。

- ・風邪・感染症リスク

- ・関節痛・しびれの悪化

- ・睡眠の質の低下と疲労の蓄積

それぞれ、詳しく解説します。

免疫力の低下による風邪・感染症リスク

冷えと免疫力は、深く関係しています。

私たちの体には、ウイルスや細菌から守る「免疫細胞」 があります。

免疫細胞は 血液の中に存在し、全身を巡ることでウイルスと戦う細胞です。

しかし体が冷えると 血流が悪化し、免疫細胞がうまく働けなくなります。

その結果、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなってしまいます。

とくにご高齢の方はもともと免疫力が低下しやすいため、冷えによる影響を受けやすい傾向があるといえるでしょう。

血行不良による関節痛・しびれの悪化

「寒くなると、関節がズキズキ痛む…」「手足がしびれて動かしにくい…」など、思い当たることはありませんか?

実は、冷えによる血行不良 が、関節痛やしびれを悪化させる要因です。

私たちの関節や筋肉には 血液が酸素や栄養を運び、老廃物を排出する という大切な役割があります。

ところが、体が冷えると血流が悪化し、必要な酸素や栄養が十分に届かなくなります。

その結果、関節や筋肉がこわばり、痛みが出やすくなる のです。

睡眠の質の低下と疲労の蓄積

布団に入っても体の冷えでなかなか寝付けず、夜中に目が覚めることはありませんか?

本来、私たちの体は 眠る準備をするとき、手足の血管を広げて熱を放出します。

そうやって体温をゆるやかに下げることでスムーズな入眠が可能です。

しかし体が冷えていると 血流が悪くなり、うまく熱を逃がせなくなるため、睡眠の質が低下します。

睡眠の質の低下は、疲労の蓄積にもつながります。

寒さで寝付きが悪い方は、冷え対策を見直すタイミング かもしれません。

高齢者の冷え性対策は、足を鍛えて血流アップの習慣を!

高齢者特有の冷え性対策では、「血流・代謝・自律神経」が鍵となります。

適度な運動で血流を良くし、筋力をつけて、栄養をとる習慣を取り入れることが重要ですね。

運動や食事でエネルギーが燃えると体内で熱が発生、その熱が血流にのって全身に運ばれると体温が上がります。

手先や足先など末端まで血流を流すには、第二の心臓と呼ばれるふくらはぎ周辺の筋肉を鍛えることが、冷えを根本的に改善する近道です。

「あしふみ健幸ライフ」は、最小限の負荷でご高齢の方でも筋トレができる健康器具です。

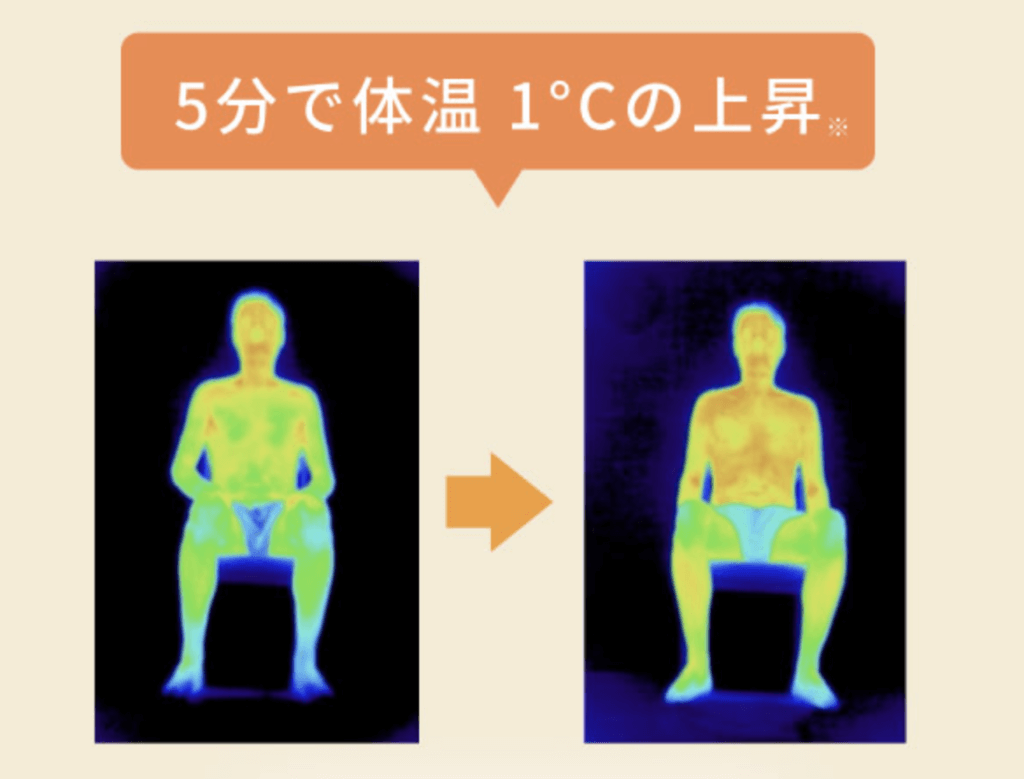

器具を使って30分後には、足の血流が10倍になり、5分の使用で体温が1度上がったとの実験結果もあります。

※当社調べ:効果には個人差があります。

体を外から温めるだけでは一時的な冷えの改善にしかなりません。

慢性的な冷えを解消するために、足の筋力をつけて熱を生み出し、血流にのせて熱を全身に運びましょう。

参考文献:

坂戸孝志著『「つらい冷え症」がいますぐ治る本』PHP文庫(2012/10/17)

姜明子発行『33人の医師・専門家による冷えとりワザ73』(2016/11/28)

あしふみ健幸ライフは、座ったままで歩行運動ができる

画期的な健康器具です。

ご両親へのプレゼントにもおすすめです。

メルマガ会員募集中!

お得な情報などをお届けいたします。この機会にぜひご登録ください!

最新記事

-

【認知症予防】楽しみながらトレーニングするグッズのおすすめ4選

【認知症予防】楽しみながらトレーニングするグッズのおすすめ4選 -

【お客様の事例あり】高齢者の運動不足を解消!簡単&楽しく続く運動習慣

【お客様の事例あり】高齢者の運動不足を解消!簡単&楽しく続く運動習慣 -

【あしふみ健幸ライフと類似品の違い】他にはない特長を徹底解説!

【あしふみ健幸ライフと類似品の違い】他にはない特長を徹底解説! -

若い頃と違う?高齢者に特有の冷え性 原因と対策

若い頃と違う?高齢者に特有の冷え性 原因と対策 -

【お尻のこりが引き起こすトラブルと対策】筋肉をほぐすマッサージ法

【お尻のこりが引き起こすトラブルと対策】筋肉をほぐすマッサージ法

カテゴリ

- ウォーキング

- うつ病

- エコノミー症候群

- お知らせ

- セルライト

- セロトニン

- ダイエット

- デスクワーク

- パーキンソン病

- ふくらはぎ

- フレイル

- プレゼント

- ペースメーカー

- ボルト治療

- リハビリテーション

- 下肢静脈瘤

- 人工股関節置換術

- 体調不良と症状管理

- 冷え性

- 土踏まず

- 在宅ワーク

- 変形性股関節症

- 変形性関節症

- 妊娠中の運動不足

- 姿勢

- 屋内・室内運動

- 座りすぎ

- 循環と代謝

- 片麻痺

- 生活習慣と健康

- 目の疲れ

- 股関節

- 股関節痛について

- 肩こり

- 脊柱管狭窄症

- 腰痛

- 腸活

- 腸腰筋

- 血栓

- 血流

- 認知症

- 貧乏ゆすり

- 足と下肢の健康

- 足のしびれ

- 足のむくみ

- 転倒予防

- 運動習慣

- 鈍痛

- 頭痛

- 骨盤

- 骨粗しょう症

- 高齢者