【お尻のこりが引き起こすトラブルと対策】筋肉をほぐすマッサージ法

【お尻のこりが引き起こすトラブルと対策】筋肉をほぐすマッサージ法

「お尻が痛い」

「座っているとお尻がこる」

「お尻に違和感があり歩きづらい」

このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?

お尻のこりは、意外にも多くの人が抱えている問題です。

デスクワークや長時間の座りっぱなし、運動不足など、日常生活の中で知らず知らずのうちにお尻の筋肉が硬くなり、こりを引き起こすことがあります。

そのまま放置すると、腰痛や足のしびれ、歩行に影響する可能性も。

そこで今回は、効果的な筋肉のほぐし方、ストレッチやマッサージ法など、自分でできるお尻のこり対策をご紹介します。

毎日のケアでお尻のこりを解消し、腰痛や足のしびれを防ぎながら、軽やかに動ける体を手に入れましょう。

お尻のこりを引き起こすおもな4つの原因

お尻のこりの原因はさまざまですが、なかでも代表的な原因を4つお伝えします。

- 1.長時間の座りっぱなし

- 2.運動不足による血行不良

- 3.姿勢の悪さ(猫背や反り腰)

- 4.加齢による筋肉の柔軟性の低下

1.長時間の座りっぱなし

長時間座ったままでいると、お尻の組織が圧迫され、血流が悪くなってしまいます。

その結果、筋肉に十分な酸素や栄養がゆき渡らず、こりを引き起こすことも。

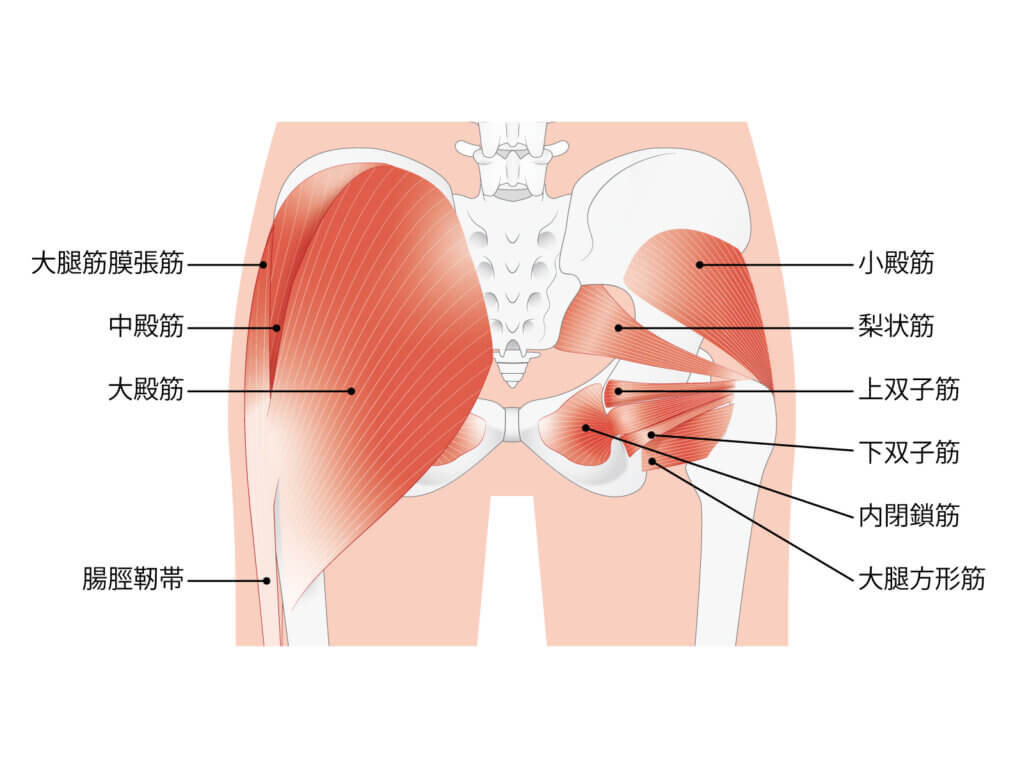

さらに、座っている間はお尻の筋肉(大臀筋など)が姿勢を支えるために緊張しっぱなしです。

この状態が続くと、筋肉が疲労し、やがてこりや痛みとして現れてしまうでしょう。

デスクワーク中でも、30分に1回は立ち上がって血流を促すのが理想的です。

関連記事:

2.運動不足による血行不良

運動不足が続くとお尻の筋肉が弱くなり、次第に硬くなってしまいます。

さらに血行不良が重なると、こりが生じやすくなることも。

また、筋肉とその周囲の筋膜(結合組織)は癒着しやすい傾向があります。

この状態が進むと血流がさらに妨げられ、筋肉の柔軟性が低下。

結果として動きが制限され、こりが出やすくなるという悪循環に陥ってしまいます。

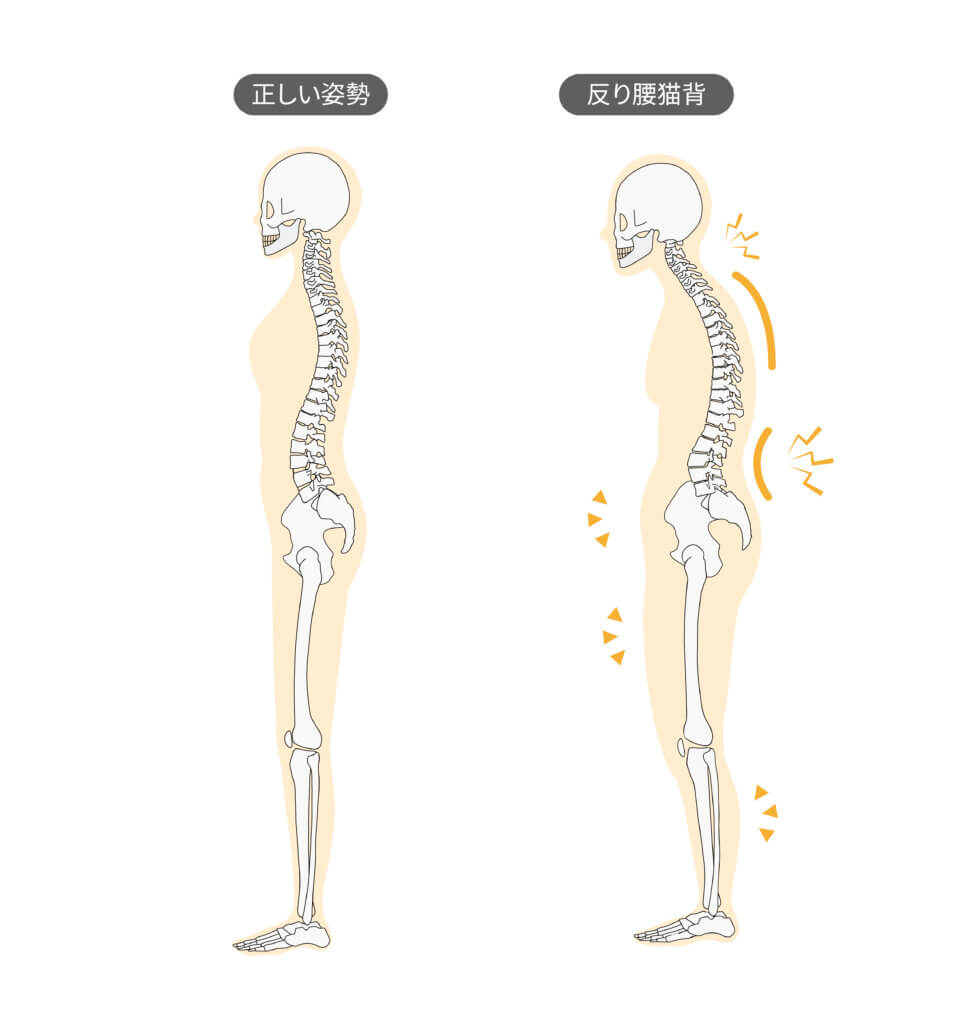

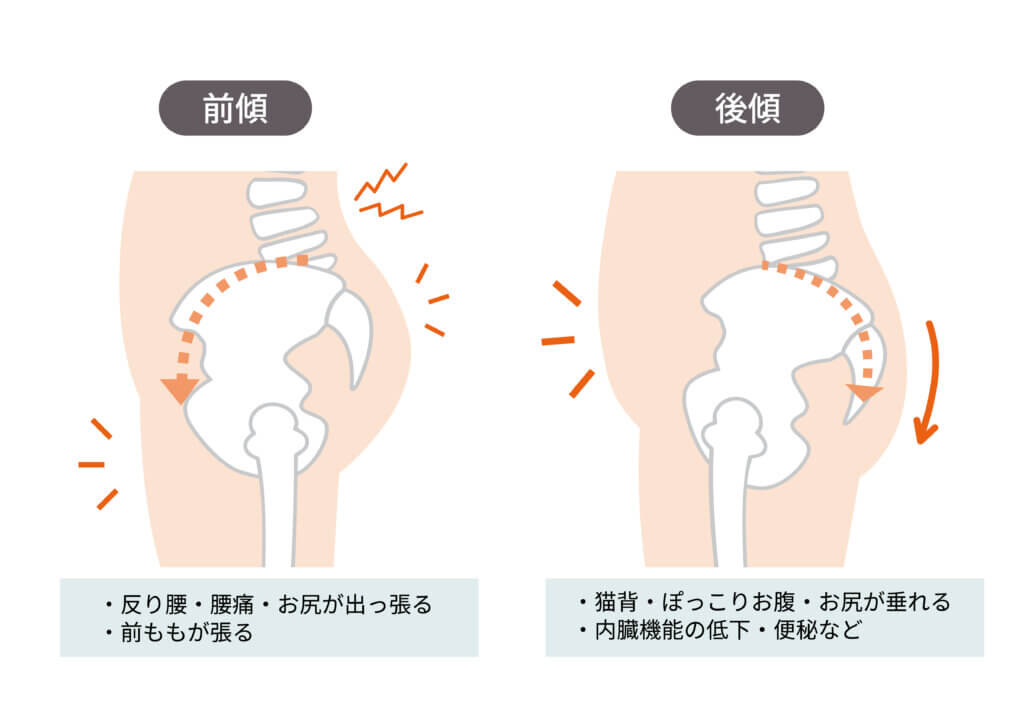

3.姿勢の悪さ(猫背や反り腰)

猫背や反り腰、片側に体重をかけるクセなどがあると、お尻の筋肉に負担がかかってしまいます。

デスクワーク中の姿勢が悪いと、座っているだけでもお尻がこりやすくなることも。

本来なら体重や圧力は全体に分散されるものですが、姿勢が悪いと特定の部位に集中してしまいます。

その結果、筋肉が過度に緊張しこりへとつながってしまうのです。

関連記事:

4.加齢による筋肉の柔軟性の低下

年齢を重ねると、体全体の筋肉や関節の柔軟性が低下しやすいものです。

とくに中高年層は、お尻のこりが増えることが多い傾向にあります。

お尻周りの筋肉(大殿筋や中殿筋)が弱くなると、筋肉のバランスが崩れ、こりが発生します。

日常生活でできるお尻のこり対策

お尻のこりが発生する原因についてわかったところで、対策法をご紹介します。

日常生活に取り入れやすいものを厳選しました。

- 1.ストレッチなどの運動を取り入れる

- 2.座り方を意識する

- 3.姿勢を改善する

1.ストレッチなどの運動を取り入れる

ウォーキングやジョギング、またはお尻の筋肉を意識したストレッチをおこなうと筋肉が強化され、こりを防ぎます。

ここでは、お尻のこりに効果的なストレッチを2 つご紹介します。

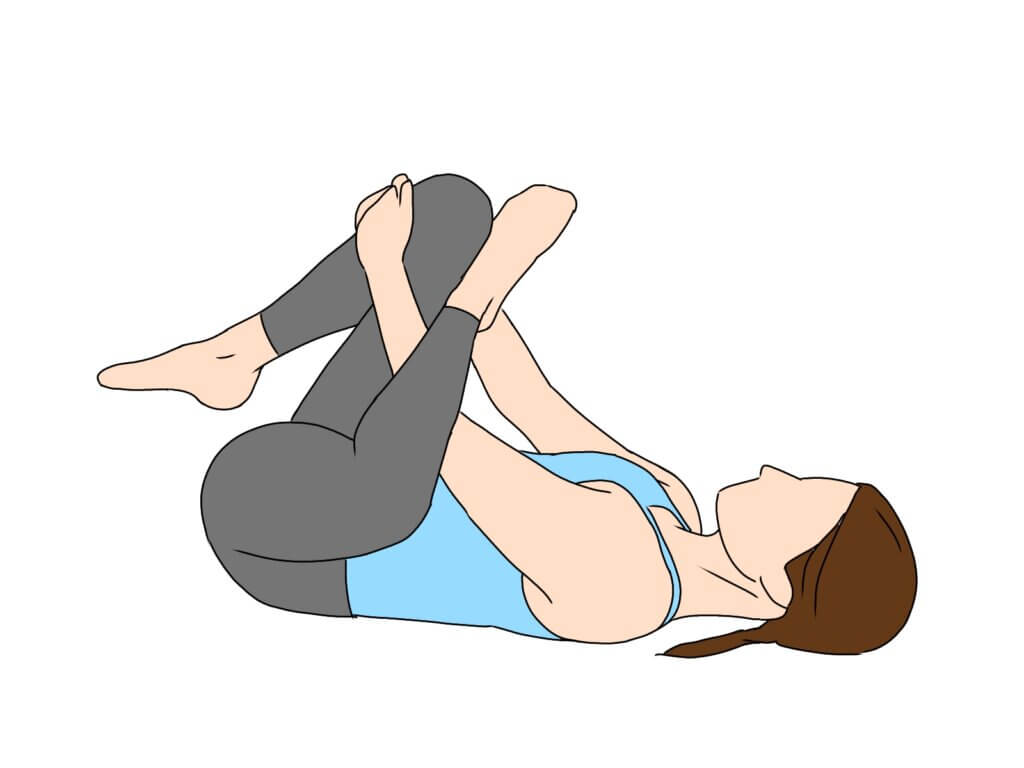

①お尻のストレッチ

やり方:

1)床に座って片足を反対の膝にかけ、手で膝を引き寄せます。

2)膝を胸に引き寄せると、お尻の筋肉がストレッチされます。

3)30秒から1分間、ゆっくりと伸ばしましょう。反対側も同様に行います。

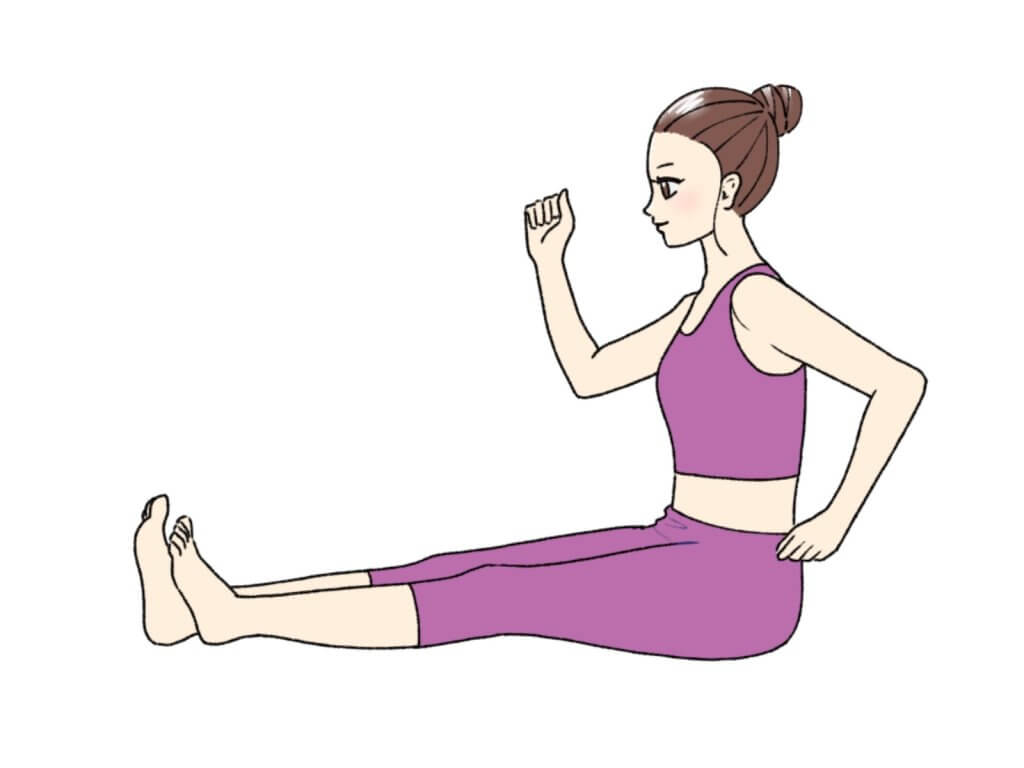

②お尻歩き(ヒップウォーク)

やり方:

1)足を伸ばして床に座ります。

2)お尻を使って前後に歩くように移動します。

ポイント:

お尻の筋肉を意識して動かすと効果的です。

2.座り方を意識する

デスクワークなどで長時間座ることが多い方は、定期的に立ち上がってストレッチをするのがおすすめです。

ストレッチが難しい場合は、立ち上がったついでに家事をしたり、コピーを取りに行ったりするなど、体を動かすとよいでしょう。

少なくとも30分ごとには立ち上がり、血流を流すようにしましょう。

3.姿勢を改善する

座る際は姿勢に注意を払い、腰を反らしすぎないようにし、骨盤が前傾しないように意識します。

立っているときは、片方の足に体重をかけすぎないようにしましょう。

できるだけ均等に体重を分散させ、姿勢を保つことが大切です。

関連記事:

お尻のこりに効く!自分でできるマッサージ法

続いて、ツボ押しも含めたお尻のこりに効くマッサージ法をご紹介します。

- 1.お尻の筋肉を指圧

- 2.ボールを使ったマッサージ

- 3.お尻のこりに効くツボマッサージ

お尻の筋肉を指圧

やり方:

1)座ったり立ったりして、お尻の筋肉に親指を使って圧をかけます。

2)特に硬くなっている部分に指圧を数秒間おこない、少しずつ圧を強くしていきます。

3)片側を終えたら反対側も同じようにおこないます。

ポイント:

深呼吸をしながらリラックスしておこなうと、筋肉がほぐれやすくなります。

ボールを使ったマッサージ

やり方:

1)軽くゴルフボールやテニスボールをお尻の下に置きます。

2)座るか寝転んで、ボールの上でゆっくりと体を動かしながら、痛みを感じる部分にボールを当てていきます。

3)特にお尻の筋肉が固い部分(お尻の中心や外側)を集中的にほぐします。

ポイント:

強い痛みを感じる前に優しく調整し、無理のない範囲でおこないましょう。

お尻のこりに効くツボマッサージ

①「腰臀部(ようでんぶ)」のツボ

場所: お尻の外側、骨盤の上部あたりにあるツボです。

やり方:

指先で圧をかけて、10~15秒ほど押します。

こりがひどい場合は、少し強めに押してみてください。

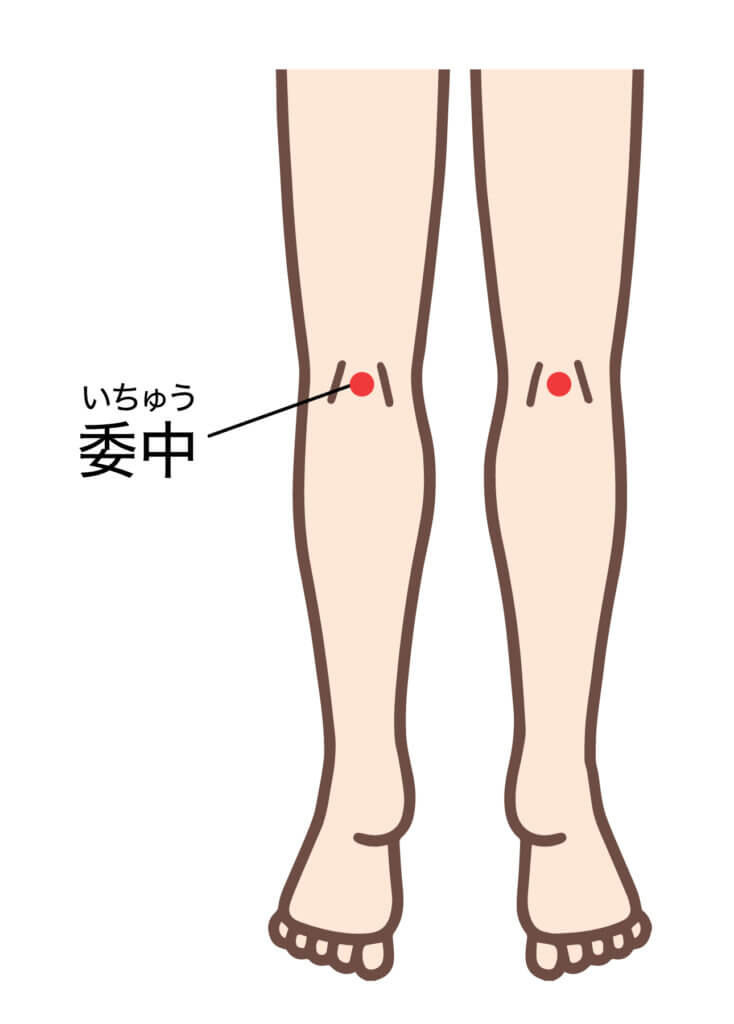

②「委中(いちゅう)」のツボ

場所: 膝裏の中央にあります。

やり方:

ひざを曲げた状態で膝裏の真ん中を指で押します。

少し強めに押して、こりをほぐします。反対側もおこないましょう。

③「臀部のツボ(大臀部)」

場所: お尻の真ん中あたり、尾てい骨から約5cm上の部分です。

やり方:

親指や指を使って、軽く圧をかけます。

痛みが強くなり過ぎないように気をつけながらおこないます。

お尻のこりが引き起こす可能性のあるトラブル

お尻のこりから、筋肉や神経に関連したさまざまな問題が起こる可能性があります。

長期的にこりを放置しないよう、こまめにほぐすことが大切です。

【1】腰痛

お尻の筋肉がこると、骨盤や背骨に負担がかかり、腰に痛みを感じることがあります。

とくにお尻の筋肉(大殿筋)が硬くなると、骨盤の動きが制限され、腰の筋肉に過度な負担がかかります。

その結果、腰に痛みが出やすくなるのです。

【2】足のしびれや痛み

お尻の筋肉がこると、坐骨神経(お尻から足へ向かう神経)を圧迫する場合があります。

これにより神経伝達がうまくいかなくなり、足に痛みやしびれを感じることが多いのです。

【3】肩こりや首の痛み

お尻のこりが、間接的に肩や首のこりにつながることもあります。

こりによって姿勢が崩れることで、骨盤や腰の位置が歪みます。

すると背骨が不安定になり、上半身の筋肉が緊張し、肩や首に痛みを感じやすくなるのです。

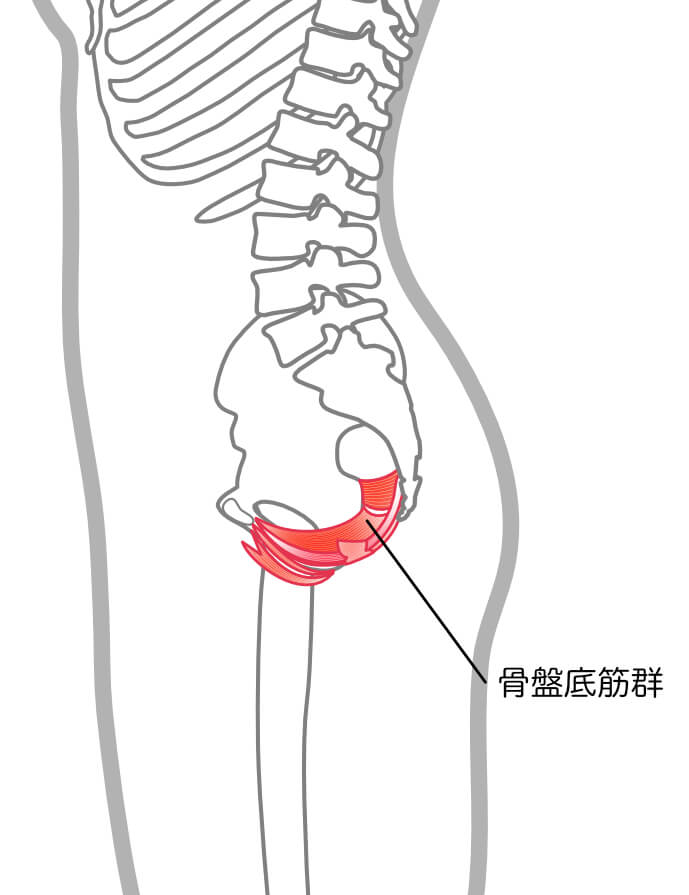

【4】便秘や消化不良

お尻の筋肉のこりや硬直が原因で、腸の動きが悪くなることがあります。

とくに骨盤底筋群が緊張すると、腸をはじめとする内臓の動きが制限されます。

その結果、便秘や消化不良が起きやすくなるのです。

【5】歩行障害

お尻の筋肉がこり固まると、歩行時に不自然な力が加わります。

大殿筋や中殿筋が硬くなると、足を前に出す力がうまく働きません。すると、歩行が不安定になります。

これが続くと、足元に痛みが出たり足が引きずられる感じが生じたりします。

お尻のこり対策には、日常生活で意識的に体をほぐそう!

お尻のこりは、歩行の悪化にもつながります。

いつまでもご自身の足で元気に歩きたいご高齢の方は、お尻のこりを放置せず、早めに解消することをおすすめします。

毎日の生活の中で意識的に体をほぐす習慣を持つことが、予防にもつながります。

日常的に自分でできるマッサージやストレッチ、ツボ押しなどを取り入れ、お尻のこりを効果的に解消しましょう。

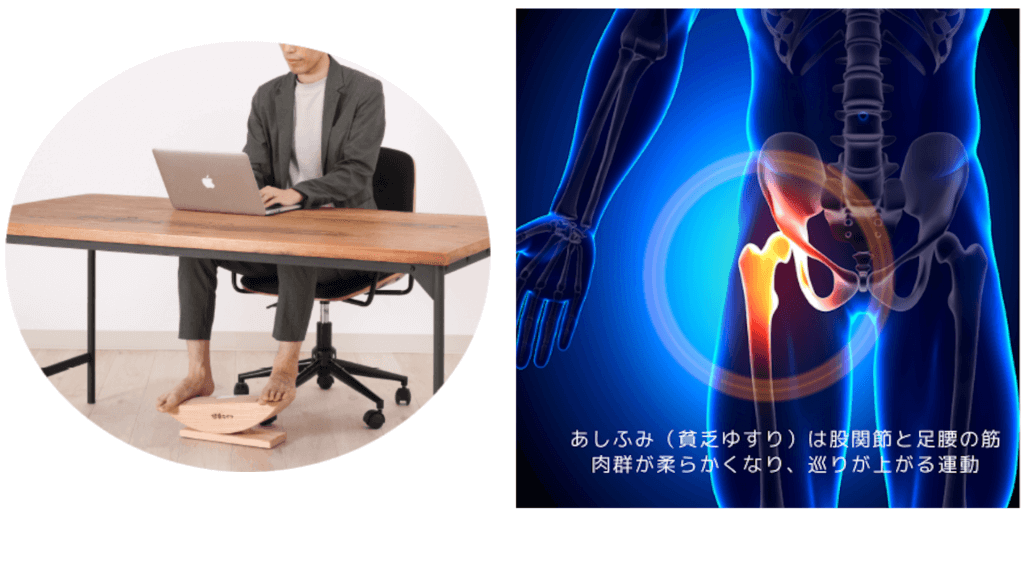

毎日ストレッチを続ける自信のない方には「ながら運動」できる「あしふみ健幸ライフ」のご使用がおすすめです。

テレビを見ながら、読書をしながら、デスクワーク中でもあしふみ運動ができます。

あしふみ運動は、股関節を動かし、大殿筋や中殿筋などおしりの筋肉をほぐす運動です。

踏み込み開始30秒後には、足の血流が10倍にもアップしたという実験結果があります。

※当社調べ 効果には、個人差があります。

あなたもぜひ、今日から「あしふみ健幸ライフ」でお尻のこり対策をはじめませんか?

あしふみ健幸ライフは、座ったままで歩行運動ができる

画期的な健康器具です。

ご両親へのプレゼントにもおすすめです。

メルマガ会員募集中!

お得な情報などをお届けいたします。この機会にぜひご登録ください!

最新記事

-

股関節のつまりを感じたら?高齢者にもできるやさしいマッサージとほぐし方

股関節のつまりを感じたら?高齢者にもできるやさしいマッサージとほぐし方 -

腰が重だるいのは股関節のつまりが原因?簡単で優しい対策法

腰が重だるいのは股関節のつまりが原因?簡単で優しい対策法 -

座りすぎで疲れるのは血流の悪化が一因「ながら運動」で解消を!

座りすぎで疲れるのは血流の悪化が一因「ながら運動」で解消を! -

歩きづらさの原因は股関節のつまり?簡単ケアでラクになる方法

歩きづらさの原因は股関節のつまり?簡単ケアでラクになる方法 -

【認知症予防】楽しみながらトレーニングするグッズのおすすめ4選

【認知症予防】楽しみながらトレーニングするグッズのおすすめ4選

カテゴリ

- ウォーキング

- うつ病

- エコノミー症候群

- お知らせ

- セルライト

- セロトニン

- ダイエット

- デスクワーク

- パーキンソン病

- ふくらはぎ

- フレイル

- プレゼント

- ペースメーカー

- ボルト治療

- リハビリテーション

- 下肢静脈瘤

- 人工股関節置換術

- 体調不良と症状管理

- 冷え性

- 土踏まず

- 在宅ワーク

- 変形性股関節症

- 変形性関節症

- 妊娠中の運動不足

- 姿勢

- 屋内・室内運動

- 座りすぎ

- 循環と代謝

- 片麻痺

- 生活習慣と健康

- 目の疲れ

- 股関節

- 股関節痛について

- 肩こり

- 脊柱管狭窄症

- 腰痛

- 腸活

- 腸腰筋

- 血栓

- 血流

- 認知症

- 貧乏ゆすり

- 足と下肢の健康

- 足のしびれ

- 足のむくみ

- 転倒予防

- 運動習慣

- 鈍痛

- 頭痛

- 骨盤

- 骨粗しょう症

- 高齢者